고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

[한국사] - 5.16 쿠데타와 박정희, 유신체제와 김재규

4.19 혁명이후 들어선 민주당 정권이 이행하는 개혁이 지지부진하자 민중사이에서는 불만이 터져나오기 시작했다. 사회의 혼란스러움을 기회로 삼아 박정희 소장을 주축으로하는 일부 군인들이 반공과 경제개발을 명분으로 쿠데타를 일으켰다. 1961년 5월 16일의 일이었다. 이를 5.16 군사정변 또는 5.16 군사 쿠데타라고 부른다.

이들은 정권을 장악한 뒤 전국에 비상계엄령을 내려서 헌법을 정지시켰다. 동시에 국가재건최고회의를 구성해 최상위 기관으로 두고 군정을 실시하였다. 이들은 2년간의 군정을 거쳐 1963년에는 대통령선거를 실시하여 박정희를 대통령에 당선시켰다.

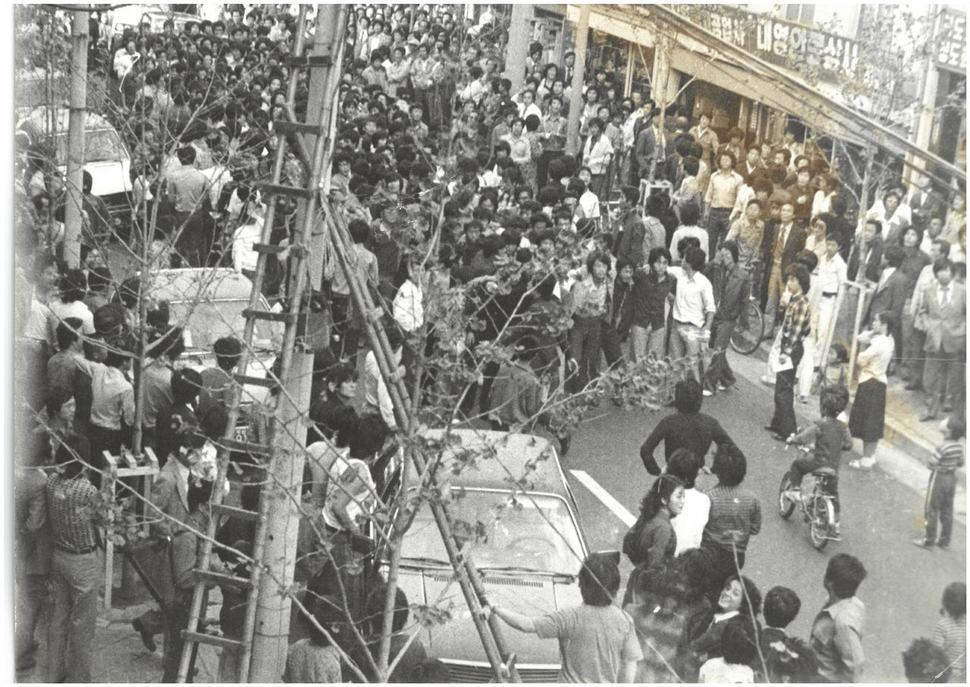

박정희 정부는 한미일 3국 안보협력체제를 강화하며 경제개발에 박차를 가했다. 이를 위해 일본과의 국교를 정상화하기 위해 서둘렀다. 당시 해방이후 일본과의 국교는 단절되어 있었으며, 일본의 차관을 위해 국교 정상화를 서둘렀다. 결국 유,무상의 원조를 합해 5억달러를 받는데 합의하고 일본과 다시 국교를 수립하였다. 이와 같은 결정에 학생과 시민은 굴욕적인 한일협상이라고 울부짖으며 맹렬히 반대시위를 펼쳤다. 1963년 6월 3일에는 서울 시내에서 학생들의 대규모 시위가 벌어져 정권의 퇴진을 요구하였다. 이에 박정희 정부는 강경대응으로 비상계엄을 내리고 휴교령과 위수령을 내려 시위를 해산시켰다. 군대를 동원한 진압 끝에 반대의견을 누르고 한일협정을 비준하였다.

이어서 미국의 요청을 받아들여 베트남으로 한국군을 파병하였다. 이를 월남전 파병이라고 부른다. 당시 미국은 베트남에 모든 인적, 물적 자원을 쏟아붓고 있었다. 명분도 없는 소모전에 미국은 지쳐가고 있었고, 제대로 싸울 수 있는 동맹군이 필요했기에 한국을 파트너로 선택했다. 한국 역시도 경제개발에 필요한 차관과 기술의 도입, 그리고 한국군의 현대화를 위하여 파병을 선택했다. 그러나 베트남 전쟁중에 민간인에 끼친 피해 역시도 아직까지 사회문제가 되고 있고, 고엽제로 인한 피해 역시도 사회의 상처로 남아있다.

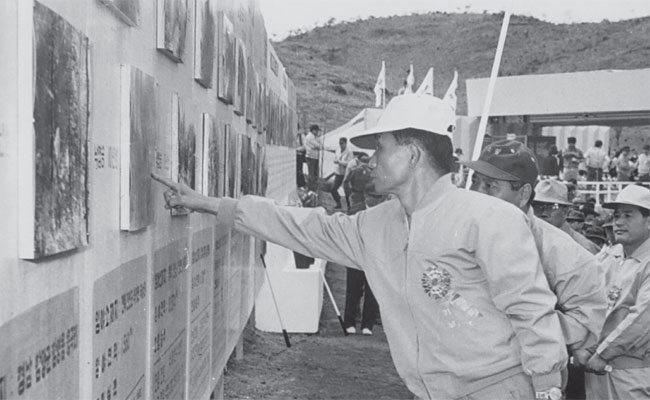

박정희 정권의 경제 개발 우선 정책은 정치적 정당성은 차치하더라도 국민의 많은 성원을 받았다. 공권력의 남용과 더불어 그 결과로 박정희는 1967년 5월 실시된 대통령 선거에서 당선되었다. 이어서 시행된 국회의원 선거에서 공화당은 관권과 금권을 총동원해 야당에 압도적인 승리를 거두었다. 이를 기반으로 공화당은 1969년 국민들의 반대를 무시하며 삼선개헌을 통과시켰다. 이 개헌으로 대통령을 3번까지 할 수 있었고, 이로써 박정희의 장기집권을 위한 길이 열렸다.

1971년 4월 실시된 대통령 선거에서 박정희는 다시 당선되었으나 야당인 신민당의 김대중에게 고전을 면치 못했다. 민주주의에 대한 국민의 열망을 반영한 결과였다. 국회의원 선거에서도 신민당은 선전하여 도시지역에서는 여당인 공화당 보다 우세한 당선결과를 냈다. 위기를 느낀 박정희 정부는 1971년 12월 국가비상사태를 선포하고 대통령에게 초법적 비상대권을 부여했다. 뒤이어 1972년 10월에는 전국에 비상계엄령을 내린 가운데 10월 유신을 선포했다.

개정된 헌법은 임기 7년의 대통령을 통일주체국민회의에서 간접 선거로 선출하고 중임제한 규정을 없애면서 사실상 영구 집권을 가능케 하였다. 대통령은 국회의원의 3분의 1을 임명하고 국회를 해산할 수 있도록 하면서 입법부 마저 장악당했다. 대통령에게 부여된 긴급조치권은 헌법기능의 일부까지 맘대로 정지 시키는 초법적인 권한이었다. 유신체제아래 박정희는 한국의 신으로 군림할 수 있었다.

그러나 유신체제 아래에서도 민주회복을 위한 민주화 운동이 끊이지 않고 이어지고 있었다. 유신체제 철폐를 요구하는 시위와 집회가 있었으며 언론의 자유화 운동과 노동조합의 민주화 운동, 농민운동도 있었다. 1979년에 들어 국회의원 선거에서 야당이 승리하고 경제위기가 겹치자 민주화를 요구하는 목소리가 커졌다. 이에 유신체제는 크게 흔들렸고 부산과 마산, 창원등지에서 대규모 민주화 항쟁이 일어났다. 이를 어떻게 대처할 것인가에 대한 방안을 놓고 권력 핵심에서 갈등이 일어나자 중앙정보부장 김재규는 박정희를 사살하였다. 10.26 사태이다. 박정희의 죽음으로 박정희의 독재 체제인 유신체제는 막을 내리게 되었다.

'TimeMap Project' 카테고리의 다른 글

| [한국사] - 전두환과 제 5공화국의 탄생 (0) | 2022.04.22 |

|---|---|

| [한국사] - 1980 광주민주화 운동 (0) | 2022.04.21 |

| [한국사] - 3.15 부정선거와 4.19 혁명 (0) | 2022.04.14 |

| [한국사] - 6.25 전쟁 (한국전쟁) (0) | 2022.04.12 |

| [한국사] - 단독정부 수립과 이행 남북 분단의 고착 (0) | 2022.04.11 |

댓글 영역