[한국사] - 몽골의 고려침입과 대몽 항쟁, 삼별초의 항쟁

[한국사] - 몽골의 고려침입과 대몽 항쟁, 삼별초의 항쟁

고려와 몽골이 처음 접촉하게 된 것은 고려가 강동성에 있는 요의 병력을 공격하기 위해 몽골 공동작전을 펼친 때이다. 1219년 당시 고려는 몽골의 병력과 함께 요의 병력을 공격했고, 이때부터 몽골은 만주지역에서 요의 위치를 차지하고 고려에 공물을 요구하면서 고려와 관계를 맺기 시작했다. 그러던 중 고려에 공물을 요구하던 몽골의 사신 저고여가 고려에 방문했다가 돌아가는 길에 압록강변에서 살해당했다. 여기에는 요나라의 잔당, 여진족, 고려, 몽골 등 다양한 민족이 산재하는 곳으로 누가 저고여를 피살했는지 알 길이 없었으나 몽골은 고려의 소행으로 단정하고 1231년 고려로 쳐들어 왔다. 저고여가 피살당한 것은 1225년으로 약 6년만에 그 책임을 물어 처들어온 것 이다. 이때부터 몽골은 1259년 몽골과 고려가 강화할 때까지 여섯 차례에 걸쳐서 침입하였다.

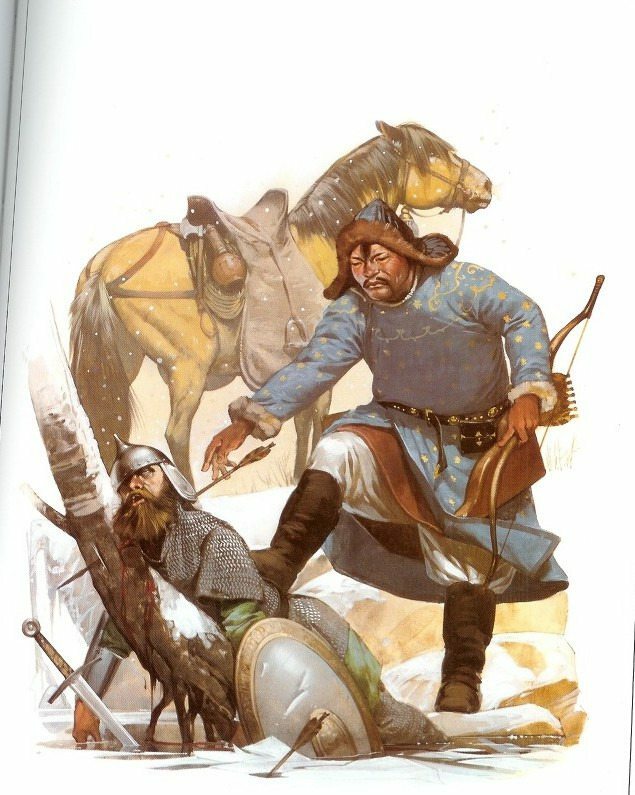

1231년, 1차로 침입한 몽골군은 고려의 귀주와 서경, 수안을 차례로 공격하고 파죽지세로 11월 말에는 개경으로 진격하였다. 이에 고려는 귀주에서 박서의 지휘아래 몽골을 물리쳤고, 자의성에서는 최춘명이 성을 지켜냈다. 또한 충주에서는 지광수의 지휘아래 충주성을 지켜냈다. 농민 반란을 일삼던 초적들 역시 대외적으로 몽골이 침략을 하자, 대몽항쟁으로 돌아섰다.

몽골의 침략을 겪은 최우정권은 개경을 지키면서 육지에서 몽골의 기마군대를 맞이해 싸우는 것은 불가능이라는 판단을 내렸다. 따라서 개경과 가깝고 육지에서 떨어진 섬인 강화도로 천도를 단행하였다. 이후 강화도는 40년간 고려의 전시 수도가 되었으며 몽고의 침입으로 부터 완전히 자유로운 유일한 지역이었다. 강화도의 임시수도는 무신정권이 붕괴되어 다시 개경으로 천도될때까지 유지 되었다.

1232년 몽골군은 개경환도를 요구하면서 다시 2차 침입을 재개 하였다. 몽골군에게 있어 강화도는 강을 건너야 했으므로 고려를 완전히 복속시키기 어려웠기 때문에 이러한 조건을 내건것이다. 고려 정부가 강화도에서 항정하는 사이 몽골군은 경상도까지 남하하며 약탈을 자행했고, 이 과정에서 부인사에 보관중이던 초조대장경이 불타 사라졌다. 그러나 지금의 용인에 위치한 처인성에서 승려 김윤후가 몽고의 적장 살리타를 화살로 맞추어 사살하면서 몽고군은 급히 철수 하였다.

몽골의 2차 침입을 했다가 적장 살리타가 죽으면서 급하게 철군한지 3년 뒤인 1235년 몽골은 고려와의 화의교섭 없이 3차로 다시 고려를 침략하였다. 뒤이어 36년에는 지금의 전주지역으로 침략해 약탈을 자행하고, 38년에는 지금의 경주지역을 침입하여 황룡사 9층을 불태웠다. 이러한 잦은 침략에도 고려는 계속해서 대몽 항쟁을 지속했다. 고려가 입은 피해는 사실상 헤아릴 수 없을 정도였다. 전 국토는 이미 황폐화 되었고, 고려의 일반민들은 막대한 희생을 치렀다. 그러던 중 1258년에 항전을 고집하던 최씨 무신정권이 무너지면서 몽골과의 강화가 성립되었다.

고려 원종은 외교활동으로 몽골의 지원을 받아 개경으로의 환도를 단행했다. 개경 환도가 결정되자 배중손이 이끄는 삼별초는 이에 반발하여 승화후 온을 옹립하여 새로운 정부를 구성하고 강화도에서 대몽 항쟁을 시작했다. 삼별초는 몽골과의 전쟁 최선봉에서 싸워온 부대로서 개경으로 돌아가면 몽골군에 의해 삼별초부터 숙청될 것이 당연했기에 그들로서는 당연한 반정이었다. 강화도에서 항거하던 삼별초는 강화도를 버리고 진도로 옮겼으며 진도에서 장기적인 항거 계획을 펼쳤다. 여기서 전라도와 경상도 일대에 영향력을 미쳤으며 조운선을 나포하는 등의 활동을 펼쳤다. 그러나 여몽연합군이 대규모로 공격해 들어와 1271년에는 진도를 뺴았겼고 1273년에는 제주도를 빼았겼다. 몽골은 고려를 완전히 장악하였고 이때를 원 간섭기라고 부른다.